街头霸王2手机版(街头霸王2手机版下载一键连招)

alicucu 2026-01-16 19:12 1 浏览

如果以系统实际变化来说,就是原版、12人版、加速版(速度加快和增加新招式)、超级街霸2(加入飞龙、嘉米等新角色和受身等新系统)、超级街霸2X(加入超必杀技和豪鬼),终极街霸2(加入杀意隆和洗脑肯)。

如果以发行平台,那么基本上90年代以后所有你听过或者没听过的主机、掌机和PC基本都出过

如果以系统实际变化来说,就是原版、12人版、加速版(速度加快和增加新招式)、超级街霸2(加入飞龙、嘉米等新角色和受身等新系统)、超级街霸2X(加入超必杀技和豪鬼),终极街霸2(加入杀意隆和洗脑肯)。如果以发行平台,那么基本上90年代以后所有你听过或者没听过的主机、掌机和PC基本都出过

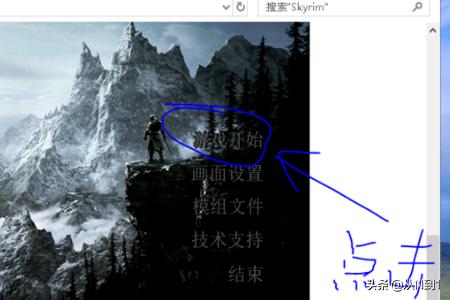

街头霸王2的控制设置分为手柄和键盘两种方式。如果使用手柄玩游戏,可以在选项中设置手柄类型和按键映射,以适应不同的手柄型号。

如果使用键盘玩游戏,可以通过键盘映射设置每个按键的功能,包括移动、攻击、跳跃等操作。同时,游戏还支持设置多个玩家的控制方式,使得多人对战更加方便。总之,在游戏设置中找到控制选项,按照自己的需求进行设置即可享受游戏的乐趣。

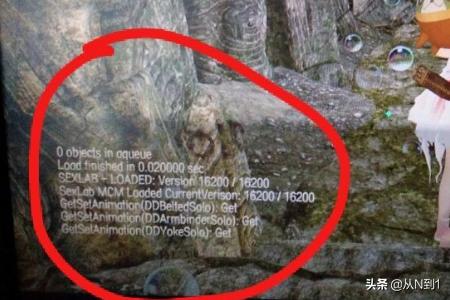

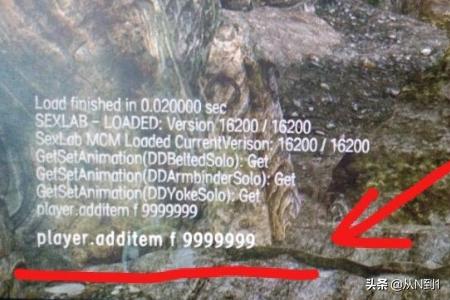

在模拟器上有个修改按键的选项,点开。然后清空原本的设置,在上面按下你需要用到的键,比如↑,原定一般是w,你改完以后应该出现的是joy10或者joyx。

相关推荐

- 帝国2高清版(罗马帝国2高清版)

-

1,游戏文件缺失游戏进不去也有可能是游戏文件缺失,游戏更新不全的问题引起的,会出现闪退、黑屏、登录错误、登录失败,提示系统错误等,所以可以先尝试验证一下游戏的完整性后再进入游戏;游戏文件出现损坏,扫...

-

- 迷你世界游戏下载(迷你世界官网下载)

-

很高兴能回答作者这个问题。下载迷你世界有很多入口。比如每个手机的应用商店下载,大多是渠道服,建议玩家下载官网版本。途径:浏览器搜索迷你世界官网,右上角出现下载游戏,下载即可。(迷你世界官网版本有官网版本奖励,以及还能每个月申请测试服,测试服...

-

2026-01-16 20:12 alicucu

- nds中文游戏资源(nds中文版)

-

3DSLL破解的目的就是让3DSLL把烧录卡认成正版卡带运行至于运行的内容不受控制所以不管是港版日版美版都可以运行汉化过的3DSLL游戏最近爆出的3DS烧录卡还不太稳定与完善还不推荐入手你可以...

- 好玩的单机端游(好玩的单机端游游戏)

-

1、《原神》原神虽然看起来是一个单机游戏,只能一个人在游戏世界里探索,但是原神其实是一款网络游戏,而且还支持好友之间联机。原神是一款二次元开放世界的手游,游戏世界非常宏大,四季景观一应俱全,还有各种妖...

- 虐杀原形2在哪个平台下载(虐杀原形2从哪下载)

-

1.E:进入飞机/再次按住离开飞机2.W:前进、A:后退、S:左移、D:右移3.鼠标左键子弹攻击、鼠标右键炮弹攻击4.“空格”上升、“Ctrl”下降1.前往脉冲中心是指在游戏《虐杀原型2》中的一个任...

- 街头霸王2手机版(街头霸王2手机版下载一键连招)

-

如果以系统实际变化来说,就是原版、12人版、加速版(速度加快和增加新招式)、超级街霸2(加入飞龙、嘉米等新角色和受身等新系统)、超级街霸2X(加入超必杀技和豪鬼),终极街霸2(加入杀意隆和洗脑肯)。如...

- 丧尸电影大全(日本丧尸黄颜色10颗星的电影名字)

-

《釜山行》(???、TraintoBusan)是由延相昊执导,孔刘、郑裕美、金秀安、金义城、马东锡、崔宇植等主演的灾难片。影片讲述单亲爸爸石宇与女儿秀安乘坐KTX高速列车往釜山,列车上由一位少女身...

- 暗黑破坏神2下载电脑版(暗黑破坏神2端游下载)

-

找到你下载的文件夹或文件,选择并双击setup.exe或类似的可执行文件,按照提示下一步,选择安装路经,最后完成。在桌面或程序里找到刚才安装的游戏,双击进入即可楼上已经说了,你把-direct也...

- 单机破解版游戏大全(单机游戏破破解版)

-

破解单机游戏软件推荐用专门的游戏盒子,市面上比较好用的主要是葫芦侠,纽扣助手,百分网游戏盒子这三家,还有其他的不过资源基本这3个已经囊括完了。对的,如果是国内的单机,是不会有破解版的,要有破解版也要等...

- 巴士模拟2012(巴士模拟2012全车辆解锁版最新版特色)

-

一进入游戏的时候有的选Beginner和expert,选Beginner会有提示!(如果英语过关是没问题)假如是在车库出车的话,靠近车辆后,要先按C键(进入驾驶室),然后按P键(转动钥匙),然后按E键...

- 风暴英雄英雄图鉴(风暴英雄英雄图鉴在哪)

-

风暴龙阵容成员:敖兴、奥恩、佐伊、塞拉斯、璐璐、巴德、索拉卡、大头,主C是敖兴。龙王敖兴是主要的伤害来源之一,是后期大核,因此位置站在最中央也是比较安全的,玉龙羁绊周围所提供的血量回复效果和攻速加成,...

- 安卓大型游戏破解版(安卓最新破解游戏)

-

破解游戏的消失说明了人们对版权意识的提高,曾几何时盗版如此猖獗,我们可以随便花几元钱买一张游戏光盘甚至干脆免费下载就可以玩到3A大作,但是如此一来,大家都玩盗版,游戏厂商没有什么利润,游戏开发者也更没...

- 实况足球网易正版下载(实况足球网易版官网5.4.0)

-

那可能是你显卡的问题吧或者是你下载的游戏问题正版实况足球跟网上下的没什么区别,,唯一的区别是从实况9往后的:正版的可以局域网联机,而网上下的不可以...其他的就没什么区别了。。 下载方法:进入...

- 梦幻西游电脑版(梦幻西游电脑版怎么5开)

-

梦幻西游电脑版新手,需要一定的攻略和技巧,但是并不难。 首先,需要选择一个适合自己的职业,不同职业的搬砖方式和效率都不同。其次,需要了解游戏中各种资源的产出方式和交易市场的行情,以便选择最优...

- 一周热门

- 最近发表

- 标签列表

-